文/ 上下游記者林慧貞 on 2015 年 01 月 30 日 in 十年大旱缺水休耕系列報導, 種好田, 系列專題 · 0 篇留言 · 閱讀人次:6

由於降雨未見起色,桃竹苗中嘉南4.1萬公頃農地停灌後,苗栗中港溪也在昨天列入最新停灌區,不過去年經濟部陸續公布停灌範圍後,頻頻引發重工輕農的質疑,嘉義縣以稻米為主要收入,縣長張花冠痛批,嘉義有57%是農業用地,中央卻選擇停嘉義水沒停台南,毫無「供水正義」;也有學者指出,農委會刻意打壓水稻,以減緩公糧買低賣高、每年超過60億的虧損,但農委會始終否認。

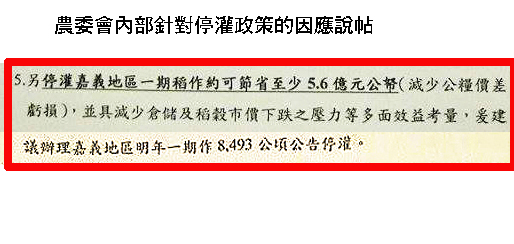

然而,農委會內部針對停灌政策的因應說帖卻顯示,針對為何停灌嘉義稻作區,農委會指稱嘉義稻作賺款不如雜作多,另外還劃底線粗體字強調,「停灌嘉義地區一期稻作約可節省至少5.6億元公帑(減少公糧價差虧損),並具減少倉儲及稻穀市價下跌之壓力等多面效益考量」。

上述說法遭嘉義縣農業處長林良懋痛批,不該將停灌和公糧收購混為一談,「這不是一個農業單位該說的話,要嘉義農民情何以堪。」

公糧爆倉當飼料,每年虧損60~80億

為了穩定物價,政府從1974年開始稻米保價收購制度,價格依照計劃收購、輔導收購與餘糧收購有所不同,以價格最高的計劃收購為例,2006年每公斤價格是21元,2007年調高為23元,2011年再加3元,一公斤價格達到26元,每年約收購全台稻米生產量三分之一。

由於不斷加碼,公糧倉庫年年爆滿,法定的三個月安全存糧約30萬噸,但2008年農委會公糧已有31萬噸,2012年直接翻了兩倍,來到73萬噸,加上前年開始推動休耕地活化,目前庫存量已高達87萬噸,幾乎要爆倉。

由於庫存太多,農委會必須把舊米打成飼料,以每公斤8到10元賤價賣出,公糧撥售為飼料米的量,從 2009年約8千公噸,暴增到2013年17萬公噸,農委會主委陳保基曾表示,每年因為公糧虧損60~80億元,全由納稅人買單,2013年還因此遭到監察院糾正。

農委會內部文件指出,停灌稻米區為減低公糧虧損

這次全台有4.4萬公頃農地停灌,中興大學行銷系名譽教授吳明敏1月2日接受媒體採訪時曾質疑,這次停灌政策背後有降低公糧庫存的用意,農委會當天隨即發出新聞稿澄清,「農田停灌係因枯旱缺水,並非為消化公糧」,農糧署已經強化公糧銷售管道,近年來均能謄出倉容,因應公糧收購作業,強調「今 (104) 年第一期稻作停灌是因應缺水之不得已作法」。

從10月至今,台灣降雨量只有同期平均3~5成,確實存在缺水危機,然而農委會的休耕停灌說帖卻顯示,選擇停灌區域時,解決公糧虧損的確是其中一個考量。

以往嘉南水利會都是全區停灌,這次卻僅停嘉義8493公頃,以及少部分台南白河灌區,其餘台南地區都未停灌,農委會去年12月31日印製的「104年第一期稻作辦理停灌作業參考資料」,以劃底線字體加粗的方式載明:「停灌嘉義地區一期稻作約可節省至少5.6億元公帑(減少公糧價差虧損),並具減少倉儲及稻穀市價下跌之壓力等多面效益考量,爰建議辦理嘉義地區明年一期作8,493公頃公告停灌」。

此外,104年度嘉義稻作需水量約1億噸,台南1.3億噸,整體春季雜作約0.8億噸,停灌嘉義稻作比停灌雜作多省2千噸水,嘉義種水稻區域的總農家賺款僅6.8億,全體春季雜作的農家賺款約24億,產值也較稻作高。

嘉義縣政府:「要嘉義農民情何以堪」

稻穀保價收購制度有改進空間,但有許多專家認為,農委會該檢討的是為何稻子種這麼多,把停灌和公糧導致的問題混為一談,並非解決問題的根本之道。

嘉義縣農業處長林良懋批評,中央政府不應該用省了多少錢來看待停灌,「這不是一個農業單位該說的話,要嘉義農民情何以堪。」嘉義有57%是農業用地,這次停灌範圍高達43%,中央應用更宏觀的角度審慎評估,現在的政策忽略不同縣市區域間的發展。

林良懋也質疑,中央對雜作的收益評估錯誤,如果雜作利潤真的這麼好,稻農早就轉作了,政府用錯誤的數據作出錯誤的決策,實際上,台南沒停灌,根本是為了保障南科用水,嘉義位在水尾才被犧牲。

農委會政策自相矛盾,應檢討稻穀保價收購而非停灌

值得注意的是,就算雜作真如農委會所言收益較好,不過成本和機械門檻也相對較高,目前推動小麥、黃豆、芝麻復耕,農委會每公頃都補助4.5萬元,才能吸引農民種植。

另有糧商直言,農委會政策自相矛盾,一邊要農民少種稻,一邊為了選舉加碼稻穀收購價格,完全看不出長遠的政策規劃,總是治標不治本,旱作補貼也不知哪一年會取消,雖然這次停灌水稻可能讓稻穀價格較好,造福大多數農民,「但是對被休耕的農民公平嗎?」

台北糧食協進會執行長劉志偉認為,要讓台灣農民少種稻,根本的解決方法是逐步取消稻穀保價收購,現有的收購制度把農業生產力和老農社會福利綁在一起,出發點是保障老農有穩定的收入,但也讓農民不想轉做其他作物,每年花納稅人的錢補貼公糧虧損,若不取消稻穀保價收購,回到正常的市場機制,只會上演同樣的循環。